【発散・取り込み・共有】の読書

皆さんこんにちは、森 大那です。合同会社彗星通商は、21世紀にふさわしい最高の読書体験を創造するため、【オールインワンの読書体験】を提供する新サービス『彗星ブッククラブ』を2023年11月1日に開始しました。

このニュースレターでは、以下の2種類の情報をまとめていきます。

-

サブスクサービス『彗星ブッククラブ』の最新情報本の著者インタビュー動画情報、読書会レポート、ウェブサイトアップデートのお知らせ

-

YouTube&Twitterで配信している話題、それぞれのアカウントで発信した内容のまとめと補足

本から刺激されるクリエイターから、隙間時間に読書を楽しむ本好きまで、読書を愛する人に、きっと参考になるはずです。

目次

-

利用ガイド

-

メンテナンス情報(無し)

-

インタビュー情報

-

読書会情報

-

YouTube&Twitterまとめ

利用ガイド

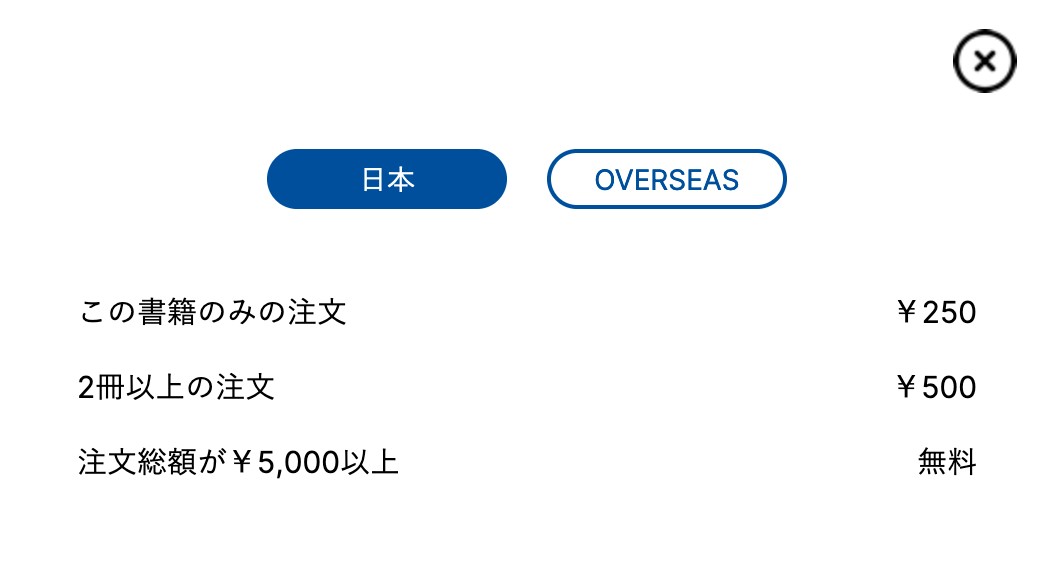

今回は、送料について。

2023年の11月・12月の5冊については、本1冊注文の際の郵送方法にゆうパケットを利用していたため、1冊の送料を¥360としていました。

また、2024年1月の5冊より、これまでの方法を変え日本郵便クリックポストを利用し、1冊で¥250としていました。

今週より、一部の例外(辻村深月『この夏の星を見る』のような厚さが3cmを超える本)を除きすべての本で、1冊のみご注文時の送料が¥250となります。

各書籍詳細ページでこの表示をご覧いただけます

1冊の値段が¥2,000未満の場合、某オンラインショッピング最大手よりも送料がお安くなるというわけです(実はこれまでもそうだったのですが!)。

まだ彗星ブッククラブで本を注文されたことがない方も、これを機にぜひ本をご注文ください。

なおご注文総額が¥5,000を超えると、送料は無料となります。

メンテナンス情報(無し)

インタビュー情報

1月の5冊に選定した『無敵の犬の夜』の著者・小泉綾子さんへのインタビュー映像は、今週金曜日、1月19日に配信開始となります。

あのシーンで小泉さんは何を表現していたのか。

着想源となった作品とは。

特に作中の方言にまつわる仕掛けには、小泉さんから頂いたご回答を読んだ時に思わず唸りました。

まさしく「本のメイキング動画」と言いたくなる内容となっています。

そして今月のインタビュー2本目は、

『英国本屋めぐり』の訳者ユウコ・ペリーさんへのインタビューです。

カジュアルな本ですので、必然的に、私もカジュアルな質問をご用意しました。

1:本書の原書と出会ったときの経緯が、巻末の「訳者あとがき」に記されています。原書に出会った時の感想をあらためてお聞かせください。また、本書の日本語訳の企画が決まるまでには大きな困難があったことがうかがえます。出来上がった日本語訳へ、読者からはどのような声が寄せられているでしょうか?

2:本書の写真を眺めていると、日本では期待できないほど、どの書店も外観が優れていると感じます。比較文化論的な質問にはなりますが、外観に限らず、日本の書店とイギリスの書店、その文化的な違いがあるとしたら、それはどのようなものでしょうか?

3:日本ではいわゆる「町の本屋さん」が次々と閉店しています。一方、ここ10年ほど、都市部を中心に、有名書店チェーンとは関わりのない「独立系書店」が増加し、それぞれの個性が現れやすいその在り方は注目を集めてきました。イギリスにおいて独立系書店という場所は、人々(お店側・利用者側)からどのように認識されていると言えるでしょうか?併せて、ペリーさまにとって「本屋」とはどのような場所でしょうか?

4:コロナ禍によって世界中の書店が存続の危機に陥る様子が、インターネットを通して見られました。本書に掲載された書店全てが存続できたかどうかはわかりませんが、イギリスの書店はこの危機をいかに乗り越えたのでしょうか?

5:最後に、ペリーさまご自身の読書体験についての質問です。読書に集中するための定番スポットとして、自宅、カフェ、電車の中などが挙がります。一方、この本ではルイーズ・ボランドさんがスロートラベルの中で本屋に立ち寄るというスタイルを取っているため、彼女が本を開きたくなる旅先の場所はさまざまだったのではと想像しました。ペリーさまは、どの場所で読書されるのを好まれますか?

こちらの映像も近く公開いたしますので、もうしばらくお待ちください。

読書会情報

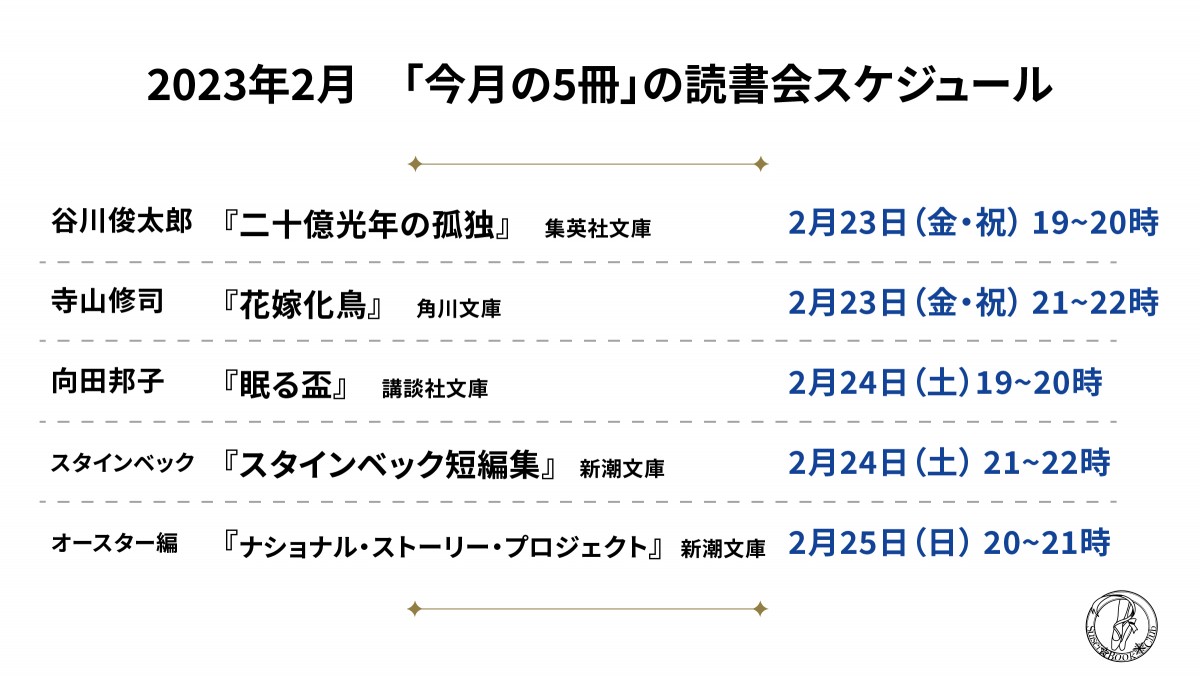

1月の読書会スケジュールに加え、2月のスケジュールを公開しました。

2月は新たな試みである文庫本月間です。

手軽に読めるので、すでに頂いているご注文も少なくありません。

特に今回のセレクションは過去の名作が多く、また、語りたくなる内容と感じていただけるはず。

これまで参加したことがないという方も、各書籍詳細ページからご予約の上、ぜひご参加ください。

YouTube&Twitterまとめ

今回は、いよいよ複数回に跨いできた、

「YouTubeのコメント欄が活発な読書会になっている」

というトピック、いよいよ結論に近づいてきます。

一度結論まで書いた上で、今回は結論の前半部、としました。おかげでまたもや配信が遅れていますがご了承ください。

今回と次回の2回で、新たな分析と、そこから構想するアイディアをお伝えします。

◼️ 1:コメントの2つの傾向

YouTubeコメント欄の読書会状態をより面白くするには?

それを現実の読書会に応用するには?

この二つの疑問を考えるために、かなりの数の読書系YouTubeチャンネルを行ったり来たりしていた。

やはり現在最も活発で理想形と言えるチャンネルは、12月19日のニュースレターで紹介した「* e m m i e *」だ。

Vlog要素をしっかりと持っていながら、本が好きで好きでしょうがない、何か話そうとすれば本の話題、というくらい楽しそうに彼女は本の感想を話す。

エマの日常についてコメントをする人もいれば、生粋の小説好きが動画の内容についてコメントしていることも多い。

これほど熱心なコメントは……つまり実際に動画内で紹介されている本を読んでいたり、これほど真剣に本についての疑問を投げているコメント群は、ちょっと日本では見かけない。

そこでこうも感じる。

いくら英語/日本語でユーザー数に大差があるとはいえ、もうちょっと日本のコメント欄には、質・量を増大させる伸び代がありはしないか。

量が多いチャンネルなら、日本にもある。

ただ、質が段違いだ。

具体的なコメントを取り上げるのは避けるが、エマに対するコメントのように、おしゃべり+読んでいるこちらも見識が深まる、というタイプの熱心さは、日本のコメントには滅多に見かけない。

ここで、単純に「なぜか?」という態度で深入りすると、単純な比較文化論で終わる恐れがある。

違いの理由ではなく、違いの現れ方を見てみよう。

・Vlog型と専門型

日本の読書系チャンネルの傾向は、大きく分けると、Vlog型か専門型に分かれる。

Vlog型は「投稿者の日常の中に本がある」という提示の仕方が優位になり、コメントは本の内容というよりは「日常」に対する反応となる。

今、読書とは関係のない、よくあるVlog動画を挙げる。

映像と共にコメント欄も見てみてほしい。

何か突出した特徴があるわけではない映像に、日々を支えられている視聴者が大勢いる。これはVlogブームが可視化した特筆すべき事実、特筆すべき文化だと思う。

これについて詳しく書く時間が無いのが実に惜しい。

一方、彗星読書倶楽部や純文学YouTuberつかっちゃんのような、マニアが運営しているチャンネルは、動画の内容や、コメントするユーザーの読書体験が投稿される傾向が強い。

(彗星はこの中でもかなり特殊で、講義形式で私の日常が全く見えない作りになっているので、この後言及する3つのコメント分類のどれも投稿されにくい。例外はあり、雨穴『編な家』動画のコメント欄はさまざまな意味で注目に値する。)

簡単に言うと、日本のVlog型と専門型のチャンネルは、コメント内容が重ならない。

逆を言えば、エマのチャンネルは、このコメントユーザー層が重なっているのだ。

ここで、次の疑問にはひとまずの結論を出しておくとする。

エマをはじめとする英語圏の(かなり活発な)読書チャンネルのような日本のチャンネルの作り方は?

おそらく、無い。コメントするユーザーの棲み分けが強固すぎる。(ただし今後生まれないとは限らない)

ではそこまでしなくとも、今後、読書というジャンルを盛り上げるにはどうするのがいいのか?

これなら、おそらく結論は単純だ。「チャンネル特性を、Vlog型/専門型、それぞれの方向性に振り切る」。

例え視聴者層の棲み分けが起こっても、コメントをするユーザーが増えれば、それだけ「日常」と「本の中身」へ言及するコメントが生まれやすくなる。

何よりチャンネルの努力コストが少ない。最初に設定した特性を伸ばすべきだと言える。

◼️ 2:ネットのナマの声、3つの分類

・YouTube上にエキスパート制を導入する?

大切なのは、「コメントを通して読書が面白くなるのかどうか」だ。

仮にいま、コメント欄の生態系を変化させ得る、一つの新施策を考えてみよう。

(コメント欄の質が酷いことで有名な)Yahoo!ニュースには、「Yahoo!ニュース エキスパート」と呼ばれる、Yahoo!認定の書き手がいる。時に記事の執筆者にもなり、コメント欄でコメンテーターとしての役割も担う。

エキスパートは、ガイドラインに従って、記事にコメントすることができる。信頼できる情報筋が発しているそのコメントは画面上で最上位に位置するため、素人コメントよりも早く目につく。

これをYouTubeに導入すると、どうなるだろう。

今や映像の闇市と化しているYouTubeは、その闇市性(著作権の観点からグレーでも結局そのグレーな動画が文化の底上げをしている)から言って、特権的な認定ユーザーがコメントできる動画は各種公式チャンネルだけだろう。

それでも、素人には持ち得ないトリビアや新情報をもたらしてくれるかもしれない。

YouTubeはTwitterと違って、有名人が自分の名前でコメントすることが極めて稀だ。

もし専門家とすぐにわかる人物がコメントをしてくれたら、素人のコメントを促進する役目を果たしてくれると想像できはする。

しかし、やはり、まだ足りないとも感じる。

一体何が足りないのか……?

アイディアがあっても、そのアイディアを根拠づける理論が足りない気がする。

・発散、取り込み、共有

そこで、一つの理論を導入する。

哲学者の森岡正博が1993年に刊行した、『意識通信』という本がある。

これはまだインターネットがなかった時期に、現在のネット環境を予言した大名著なのだが、先進的な鋭い理論を語る前半部が高く評価された一方、あまりに進みすぎた未来のネット環境を構想する後半部の特色の差が激しく、哲学の分野では黙殺されたらしい。ネット上にもレビューがほとんど見られない。

この本に対する私の思い入れは別の機会に語る。

本書の第3章に、注目すべき内容がある。

メディアの中の通信は、情報伝達目的の「情報通信」と、コミュニケーション自体が目的の「意識通信」の二つに分かれるとした上で、後者におけるユーザーの意識のあり方は、3つに分類できるというのだ。

乱暴だが簡単に言うと、

発散:ユーザーのエネルギーの発散を目的にした状態

取り込み:別ユーザーからエネルギーを吸収しようとしている状態

共有:ユーザー同士がお互いの存在感を確認したがっている状態

となる。(本文では本書特有の表現で説明されている)

これをYouTubeのコメント欄に対応させてみよう。

発散=運営者にぶつけたいコメント、気の利いた大喜利コメント

取り込み=コメントを読むだけ、運営者や別ユーザーへの質問

共有=別ユーザーへの質問、トリビア

これは議論の余地が残るが、ひとまずこのように捉える。

Yahoo!ニュースのようなエキスパート制は、森岡の分類には簡単には沿わせられない。そこで、善意のコメントをする、誰よりも幅広い知識からコメントするという性質から、「共有」に分類できると言えそうだ。

そこで考えられるのは、YouTubeを含む双方向メディアにおけるユーザーの行動傾向は、そして各メディアの性質は、この3つのどれが優位になるかで分類できるのではないか、ということだ。

ユーザー傾向を考えてみよう。

Vlogと自己啓発の性質が強いチャンネルでは、ユーザーは発散・取り込みの性質が強い。

専門性が高いと取り込みが強い(共有の挙動は意外と少ない)。

トリビア的動画にはトリビアが集まってくる。

(その一例として、下の動画のコメント欄を見てほしい。自身が体験した具体例が投稿されているところは、とても有意義なトリビアと捉えられる。)

すると、日本の(ミーハー度の強くない・ライトすぎない・トリビアリズムに陥らない)読書系チャンネルで、読書会的性格がそれほど熱心に理由が見えてくる。

本の話題でトリビアを語る場合、トリビアばかりが視聴者から求められ、本文を「読む」ことで得られるものについてはコメントされない。

Vlog的性質が強いと、コメントの話題も日常へのレスポンスになりやすい。

専門性が強いと、コメントの必要を感じない。

さあどうすべきか。

コメントを通して読書をより楽しくするには、この傾向分類をいかに利用するのがいいだろう。

現在の傾向を乗り越え新たな流れを作るべきか。

新たな施策の創出は諦め3つのどれかに特化したチャンネルを盛り上げるか。

前半部はここまで。

次回はこの考察の結論として、ある点で突出して成功したチャンネルを見た後に、さらに『意識通信』を読み込み、彗星ブッククラブの活性化へと繋げるアイディアを提示する。

彗星ブッククラブは月額¥1,980でご利用いただけます。

本を購入した翌月は、月額が¥1,780となります。

***

次回のニュースレターは、1月23日21時に配信です。

最新情報は、彗星ブッククラブTwitterアカウントもしくは彗星ブッククラブのお知らせ欄からご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら